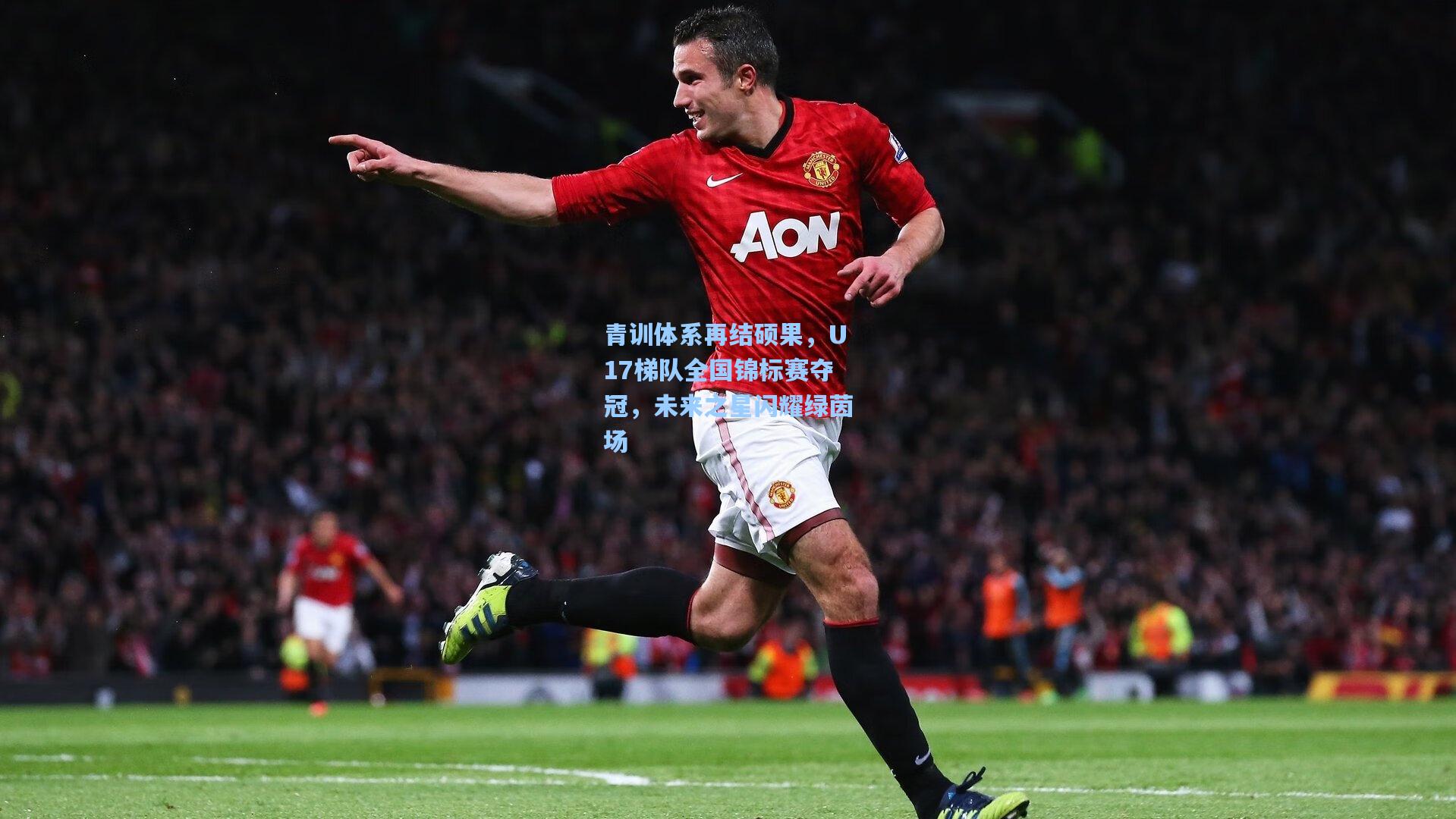

在刚刚结束的全国U17青少年足球锦标赛决赛中,某省青年队以3:开云体育注册1的比分战胜传统强队,捧起冠军奖杯,这场胜利不仅为球队带来了荣誉,更让外界再次聚焦其背后成熟的青训体系,从选材到培养,从战术到心理,这支队伍的成功绝非偶然,而是长期系统性青训工作的必然结果。

科学选材:挖掘潜力新星

这支冠军队伍的组建始于五年前,当时,省足协联合多家基层学校启动“未来之星”计划,通过体能测试、技术评估和心理筛查等多维度考核,从数千名青少年中筛选出首批50名苗子,主教练李明(化名)介绍:“我们不仅看技术,更看重孩子的学习能力和抗压能力,足球是团队运动,心理素质往往决定上限。”

科学的选材标准避免了“唯成绩论”的弊端,现任队长陈宇(化名)在初选时因身材瘦小落榜,但教练组通过跟踪观察,发现其传球成功率和场上视野远超同龄人,最终破格录取,陈宇已成为球队中场核心,决赛中更是贡献两次助攻。

梯队建设:衔接职业与校园

与传统体校模式不同,该省青训体系采用“职业梯队+校园足球”双轨制,小球员上午在合作学校完成文化课,下午集中训练,周末参加联赛,这种模式既保障了教育,又避免了过早职业化带来的伤病风险。

“我们与10所重点中学合作,球员升学通道畅通。”青训总监王磊(化名)表示,去年,有6名U17队员通过足球特招进入大学,另有3人签约职业俱乐部预备队,这种“出路多元化”的设计,极大缓解了家长的后顾之忧。

技术革新:数据驱动训练

在训练场上,科技元素随处可见,球员佩戴的GPS背心实时监测跑动距离、冲刺速度和心率变化,AI系统则分析传球路线和防守站位,教练组根据数据调整训练计划,例如为爆发力不足的边锋增加短距离折返跑,为容易抽筋的后腰定制补水方案。

“过去凭经验,现在靠数据。”技术教练张帆(化名)指着平板电脑上的热力图说,“这名中卫的防守覆盖比三个月前扩大了15%,这就是针对性训练的成果。”

心理培养:从“玻璃心”到“大心脏”

青训基地的心理辅导室墙上贴满球员们的自我评价纸条:“我今天没怕对手的高位逼抢”“我罚丢点球后没哭”,专职心理老师周婷(化名)每周组织团体沙盘游戏,并模拟点球大战、红牌判罚等高压场景。“青少年容易因失误自我否定,我们必须帮他们建立‘成长型思维’。”

决赛中,门将高扑抵挡对手7次射正,包括一次关键扑救,赛后他坦言:“半年前我还会因丢球摔手套,现在只想下一球怎么扑。”

赛事锤炼:以赛代练见真章

过去一年,该队参加了区域联赛、邀请赛和海外拉练共42场比赛,远超全国青训队伍平均参赛场次(23场),频繁的高强度对抗让球员快速成长,左后卫刘阳(化名)回忆:“在日本输了个0: kaiyun 5,但学到了怎么应对快节奏逼抢,这次决赛对手的战术和日本队很像,我们没慌。”

未来展望:星星之火待燎原

尽管夺冠,教练组仍保持清醒,李明指出:“个别球员存在过度依赖核心的问题,U19联赛才是真正的试金石。”据悉,足协已计划扩建U13-U21六级梯队,并引入德国青训专家优化课程。

这场胜利或许只是一个开始,当更多孩子通过科学青训体系走向职业赛场,中国足球的土壤才能真正肥沃起来,正如看台上一位家长所言:“冠军奖杯会褪色,但孩子们在这套体系里学会的拼搏和协作,够用一辈子。”